おいしさとワクワクを原動力にして。ファームこでらが彩る笑顔の食卓

恵庭市事業者の想い

文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

「楽しそう、面白そう、ワクワクすることをやりたい」ーー北海道・恵庭市で、おいしさにこだわったユニークな野菜や加工品を作っている農園があります。

パプリカのように赤くて大きく、甘い「甘熟(かんじゅく)ピーマン」や、かぼちゃの種を香ばしく煎った「かぼナッツ」など、思わず手に取ってしまうネーミングと見た目。

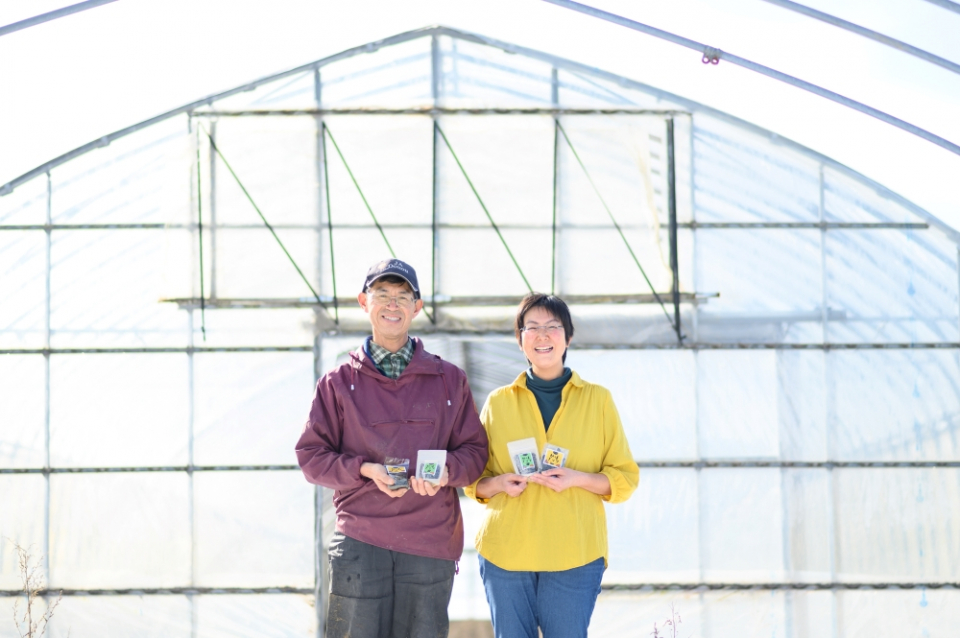

生産しているのは、元設計士と、結婚を機に農業を始めた夫婦で営む「ファームこでら」です。

「うちは2人でひとつなんです」と語る小寺沙織さんに、夫婦で歩んできた試行錯誤の道のりと、農業への想いをうかがいました。

ないなら作ればいい。「おいしい!」と「面白い!」が詰まったオンリーワンの味

取材で訪れたのは、農作物の収穫が終わった11月下旬。沙織さんの夫・雄一さんは、雪で覆われた田んぼと畑の間にあるビニールハウスで、ピーマン栽培の後片付けをしていました。

ファームこでらでは、メインのピーマンとお米の栽培に加えて、オリジナル野菜の生産や規格外品の販売にも取り組んでいます。「ないなら作ればいい」というモットーから生まれたファームこでらの作物について、まずはうかがいます。

ーー通常のピーマンに加えて、「甘熟ピーマン」や「訳ありピーマン」を作り始めた経緯を教えてください。

小寺:「甘熟ピーマン」は偶然から生まれたんです。余ったピーマンの苗を「もったいない」って私が植えちゃったんですよね。

でも出荷作業が忙しくて、植えたはいいけど手をかけられずにいたら、ピーマンがどんどん大きくなって、色が変わっていったんです。緑色からチョコレート色、最後は真っ赤に熟してしまって。そこで初めて食べてみたらおいしくて!「真っ赤なピーマン」って珍しくて面白いし、販売してみることにしました。

小寺:「甘熟ピーマン」は出荷まで普通のピーマンよりもさらに2ヶ月かかるし、完熟状態なので日持ちしない。そのため生産する人もいません。でも、おいしさを知ってほしくて作り続けています。市場には流通しないけれど、農家だけが知っているおいしいものってあるんです。

ーー「放っておいたらおいしくなった」って、面白いですね。

小寺:アンテナを立てて、ものごとを始めるのは私なんですけど、忙しくなるとだんだん熱が冷めてしまって。気がついたら放置しちゃってるんです。笑 「俺がやるのかい」って言いながら、引き継いでくれるのが夫なんですよね。感謝しています。

ーーいいコンビですね。

小寺:「訳ありピーマン」も、私の「もったいない精神」から始まったんです。

少し小さかったり傷がついたりした規格外品は、農協に出荷する過程で必ず出てしまうもの。ピーマン自体は新鮮でおいしいし、規格外とはいえ一生懸命作ったものだから、食べてもらいたくて。周りの人たちに配ってみたらすごく喜ばれたんです。「新鮮でおいしい」「ピーマン嫌いの子どもが食べてくれた」という声から需要があるのかな?って。

現在はSNSやふるさと納税の返礼品、フードロス関連の団体を通して販売し、喜ばれています。

ーーピーマン栽培のほかに、加工品「かぼナッツ」も手がけられていますが、その理由は?

小寺:ある日夫から「これ、植えてみ」と6粒の種を渡されたんです。

「種をナッツのように食べられるカボチャがある」と知った夫が、食べてみたいと種を手に入れました。自分たちのおつまみ用にと作って食べたら、すごくおいしかったんです。周りの人たちからの助言もあり、製品化に挑戦しました。

製品化にあたってこだわったのは、風味と食感です。「おそとでかぼナッツ」は焙煎にこだわって“カリサクッ”に。

自宅で煎って食べる「おうちでかぼナッツ」は出来立ての香ばしさを味わって欲しいので、加熱前の状態で販売しています。食べ方は家庭用のフライパンで2〜3分乾煎りするだけ。種がぷくっと膨れたら食べごろです。おうちで、かぼちゃの種本来の味を感じてもらいたいですね。

ーーかわいらしいパッケージにもこだわりを感じます。すぐにこのような形に行き着いたのでしょうか?

小寺:加工品づくりは初めてだったので、試行錯誤しましたね。

製品化の方法が分からず困っていた時に出会ったのが、農業改良普及センターの職員さんです。関係機関による支援体制を整えてくださり、事業を進めることができました。

栽培管理や品質管理、ブランド化に至るまで指導や助言、協力をいただいて、約3年がかりで現在の形に辿りつきました。

「かぼナッツ」の製造は恵庭市内の障がい者就労継続支援B型事業所「やまびこ」と高齢者デイサービス「おしゃべりサロン」の協力のもと行われている。手作業のため大量生産はできないが、「2つの事業所の丁寧な仕事によって、かぼナッツを届けられています」と沙織さん。(写真提供:ファームこでら)

多くの協力を得て完成に至った「かぼナッツ」ですが、販売直後は思うような反応が得られなかったと言います。

小寺:最初は売れませんでしたね。理由は価格と、かぼちゃの種を食べる習慣が北海道に根付いていなかったから。

製造は手作業で、風味を飛ばさないようゆっくり乾燥させるので時間もコストもかかります。「スーパーフード」と呼ばれる種の栄養効果もあまり知られておらず、「ナッツならアーモンドやクルミでいい」という反応でした。

作業効率などさまざまな試行錯誤を重ねた末、たどりついたのが、「手間はかかってもおいしさを伝える」こと。一番「おいしい!」を引き出せる方法で作り続けました。

自分たちが納得するもの、おいしいと思うものがないなら、作ればいいじゃんって思うんですよね。畑で作れるものだったら作ればいい。その方が面白いじゃないですか。楽しそう、面白そう、ワクワクすることをやりたいんですよね。

販路を広げるヒントになったのは、友人の一言でした。「ふるさと納税で視野を全国に広げたら」と。その言葉をきっかけにふるさと納税の返礼品に出品し、全国からご購入いただけるようになりました。

得意を活かして苦手を補い合う。凸凹夫婦の農業のカタチ

ファームこでらの創業は1962年。農家の生まれだった雄一さんの父が分家し、恵庭の北島地区で米栽培からスタートしました。雄一さんは2004年に就農。2007年には先代から経営移譲されました。

雄一さんは農家の長男として、沙織さんは農家の嫁として。それぞれに苦労があったといいます。

ーー雄一さんが就農したきっかけはご存知ですか?

小寺:夫は2代目ですが、就農前は札幌で長く設計士として働いていました。義父が土地を手放そうとしていたことを知り、設計から農業の道に転換したそうです。

夫の友人は「小寺はハゲになるくらい悩んだんだぞ」って。それくらい悩んで決断したんだと。

ーーお二人の出会いは?

小寺:夫とは農業婚活イベントを通じて出会い、2012年に結婚しました。

私は結婚を機に農業を始めたので、結婚当初は分からないことだらけでしたね。義父母に質問しても「家族だから言わなくても分かるよね」という雰囲気で、いつもどこかモヤモヤしてました。

農家の嫁として、小寺家に馴染むために心がけたのは、話を聞くこと。話し合いを重ねて信頼関係を築いていきました。

家族が感覚的に行っている農作業を理解するのにも苦労しました。例えば「土を軽く押さえる」の「軽く」ってどんな感じ?とか。個人の感覚や微妙な違いが分からず、夫に何度も確認しながら具体的な手順に落とし込んでいきました。

夫婦二人三脚で歩んできたファームこでらでは、2016年から農家と福祉事業所がマッチングをしてともに働く「農福連携」を取り入れています。導入の背景には、多くの農業者が抱える課題があったと言います。

小寺:結婚後は、毎日遅くまで農作業をする生活が続いて、夫婦喧嘩ばかりしていました。

でも、毎日フルタイムでスタッフを雇用するほどの仕事量でもないし・・。

小寺:「こんな状態が続くのは良くない」と思っていた矢先に知ったのが、農福連携でした。「時間と仕事内容を限定してお願いできるなら」と、取り入れてみることにしたんです。体験会で初めてマッチングをしたのが、今もお付き合いが続いている障がい福祉事業所「やまびこ」さんです。

最初は難しい部分もあったのですが、家族同様に話し合いを重ねて、関係を深めていきました。

農福連携がうまくいった要因は、やまびこ職員である農業版ジョブコーチ※の専門的な視点と、夫の視点がとても大きいと思います。

夫はうまくいかないと「どうしたら続けられるか」を考えるし、そもそも「最初からうまくいく」とは思っていなかったんですね。

トラブルがあっても「今までなかったのが不思議なぐらいだね」と言う人なので、辞める決断には至りませんでした。

丁寧かつ時間内に仕事を終わらせてくれるので、安心して任せられる。今では農福連携は、なくてはならない取り組みです。

※農業版ジョブコーチとは、障がい者が農作業を行う際に、障害特性を踏まえた作業手順や配慮事項などをアドバイスし、職場定着を支援する人のこと。

ーー沙織さんは、雄一さんとやまびこさんの橋渡し役に?

小寺:そうでもないんです。笑

私はすぐに熱くなってしまうタイプなので、夫が私とやまびこさんの間に入ることによって、スムーズに作業が進みました。

忍耐強くて人当たりがよく、ものごとを続けるのが得意な夫。続けることは苦手だけど、情報をキャッチして、新しいことを取り入れるのが得意な私。

それぞれの得意を活かし、苦手を補い合うのが、我が家のやり方なんでしょうね。

「らしさ」を活かし、笑顔の発信地に

沙織さんと雄一さんは、それぞれの得意・不得意に向き合い、違いを受け入れることで活路を見出してきました。沙織さんは2021年、北海道主催の「地域フード塾」に参加し、ファームこでらの強みに気づけたと言います。

小寺:「地域フード塾」を機に視点がガラッと変わりました。私は生産者だけど、消費者でもある。主婦目線で生まれた疑問や要望に応えることが、ファームこでらの強みなのだと学びました。

数字に強い夫に経営は任せて、私はお客様心理を追求したらいい。私にできることはお客様の笑顔を生むことなんだと気づきました。

だからうちは2人でひとつなんです。どちらかが欠けていたら今はないと思います。

ーー素敵な関係です。最後に、今後の展望や夢を教えてください。

小寺:「おいしかったよ」「これ面白いね」って、笑顔が生まれる時間をこれからも作りたいですね。

毎年11月3日に行なっている「ピーマン狩り」もそのひとつです。

ピーマン狩りでは、大人の背丈を超えるピーマンの木から、好きな分だけ収穫してもらいます。驚きと楽しさ、そしておいしさを味わっていただきたいんですよね。子どもも大人も笑顔あふれる1日です。

今後はピーマン狩りを規格外野菜の販売会としても活用し、生産者とお客様をさらに楽しく結び付けたいと考えています。

小寺:ここに来た頃の私の夢は、夫の「田んぼのある風景をなくしたくない」という思いを支えることでした。

今は、お客様をはじめ農福連携で出会い、関わる方々の笑顔が私にとっての夢であり幸せ。それを夫が支えてくれています。

面白い、おいしい、笑顔が揃うのがファームこでらにとっての喜びです。

夫婦で楽しみながらつくった作物を通して、笑顔のある食卓を支えていきたいですね。

「今が一番楽しい」という沙織さんの笑顔が印象的だった取材。夫婦で積み上げてきた信頼と、雄一さんへの感謝の念が、言葉の端々から伝わってきました。

食べたら自然と笑顔になる。おいしさとワクワクが詰まったファームこでらの作物は、食卓を賑やかに彩ってくれます。

Information

ファームこでら

〒061-1366 北海道恵庭市北島91